組圖 | 養(yǎng)魚不換水 種菜不施肥 重慶這個“智能工廠”藏著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)密碼

2025-07-02 16:53:50 來源: 第1眼TV-華龍網(wǎng)

第1眼TV-華龍網(wǎng)訊(首席記者 馮珊)魚兒暢游,蔬菜青翠。在西部(重慶)科學城的重慶市農(nóng)業(yè)科學院魚菜共生智能工廠內(nèi),數(shù)字技術(shù)打破常規(guī),讓“魚翔淺底”與“蔬菜森林”在同一空間和諧共生。

作為全國首個商業(yè)化應(yīng)用的魚菜共生智能工廠,這里正上演著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的“科技奇跡”。

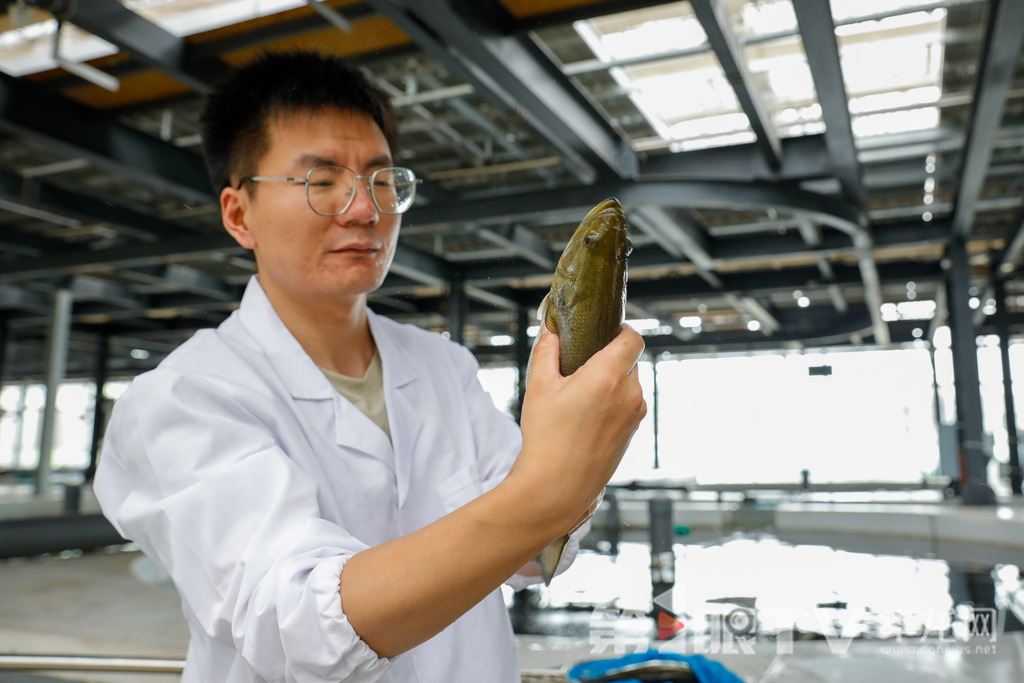

6月下旬,室外驕陽似火,魚菜共生智能工廠內(nèi)溫度宜人。步入工廠,直徑6米、深1.5米的筒狀魚池映入眼簾,鱸魚、鱖魚在清澈的水中自在游弋。智能監(jiān)測系統(tǒng)24小時不間斷工作,實時調(diào)控水中溶氧量和pH值等關(guān)鍵指標;魚糞及未吃完的餌料,則通過微濾機及時收集轉(zhuǎn)化,變成為天然有機肥,精準輸送到一旁的立體蔬菜栽培架,滋養(yǎng)著水培蔬菜茁壯成長。

魚池旁,五米高的分光式立體蔬菜栽培架上,水培蒲公英排列整齊,長勢喜人。得益于先進的種植技術(shù),這里的葉類菜生長周期大幅縮短,最短僅需35天,較傳統(tǒng)種植效率顯著提升。

據(jù)科研人員介紹,眼前這座魚菜共生智能工廠,生產(chǎn)區(qū)域包括2000平方米蔬菜栽培面積、1000平方米蔬菜育苗面積以及800立方米水產(chǎn)養(yǎng)殖水體,形成了一套完整且高效的生產(chǎn)體系。

“養(yǎng)魚不換水、種菜不施肥,就是我們的目標。”重慶市農(nóng)業(yè)科學院魚菜共生智能工廠工作人員李東升介紹,為實現(xiàn)魚、菜共生,科研團隊歷時十多年攻堅克難。自研的“一主兩輔”水處理工藝核心系統(tǒng),如同工廠的“智慧大腦”,對生產(chǎn)全流程進行精準監(jiān)測;智能投料裝備實現(xiàn)自動化作業(yè),減少人力投入,同時提升投喂精準度;蔬菜全流程生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng),則像一位貼心管家,從播種到收獲全程精心呵護。魚類養(yǎng)殖產(chǎn)生的糞水經(jīng)處理后化作優(yōu)質(zhì)肥料,反哺蔬菜種植,真正構(gòu)建起生態(tài)循環(huán)的種養(yǎng)模式。

如今,這座智能工廠交出了亮眼的“成績單”,蔬菜每平方米每年可收獲80公斤,產(chǎn)量達到露地栽培的5倍以上;養(yǎng)魚密度每立方米高達100公斤,約為池塘養(yǎng)魚的20倍。而且,魚類養(yǎng)殖周期縮短一半,餌料節(jié)省20%,實現(xiàn)了產(chǎn)量與效益的雙重飛躍。

據(jù)了解,該創(chuàng)新成果采用“R(研究)+EPC+O(運維)”模式,已在科學城、梁平、忠縣、銅梁、合川等地推廣應(yīng)用。不僅已建成多個大規(guī)模“魚菜共生智能工廠”,還在梁平試點建設(shè)規(guī)模更小、造價更低的“魚菜共生微工廠”,其靈活性和適應(yīng)性強,尤其適合丘陵地帶推廣,為數(shù)字重慶建設(shè)打造了極具特色的農(nóng)業(yè)新樣板,也為我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展提供了可復(fù)制、可推廣的“重慶經(jīng)驗”。

責任編輯:李茜

發(fā)言請遵守新聞跟帖服務(wù)協(xié)議

發(fā)言請遵守新聞跟帖服務(wù)協(xié)議